La expedición por el cañón de Mar del Plata tuvo una repercusión inesperada. Docentes y especialistas plantean que la experiencia aporta elementos clave para pensar cómo abordar la enseñanza de ciencias naturales, desde el rol de la curiosidad hasta el trabajo a partir de fenómenos concretos. Nuevas fechas para Octubre!

La expedición “Talud Continental IV”, liderada por un equipo de investigadores del Conicet en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, tuvo una repercusión inesperada. La transmisión por Youtube de esta investigación del cañón submarino de Mar del Plata llegó a tener más de 50.000 espectadores en simultáneo y su emisión más popular acumula nada menos que 1,6 millones de vistas. Según testimonios de padres y docentes, la experiencia despertó en muchos chicos la vocación por la biología marina.

¿Qué lecciones pueden tomar de la expedición los profesores de ciencias en las escuelas argentinas? Mientras la transmisión en vivo desde el buque de investigación Falkor (too) llega a su fin –este domingo 10 será el último día del streaming–, Infobae consultó a docentes y especialistas para pensar qué pistas ofrece este viaje por el fondo del mar para fomentar el pensamiento científico en las aulas.

“El fenómeno que se dio en torno al streaming de las investigaciones del Cañón de Mar del Plata me parece absolutamente extraordinario por varios motivos. En primer lugar, porque fue un streaming del Conicet, lo que posiciona al Consejo en el imaginario colectivo como el lugar donde se hace ciencia en Argentina”, afirma Diego Golombek, doctor en Biología, investigador del Conicet especialista en cronobiología y divulgador científico.

“Más allá de lo fascinante de las imágenes, y de que se comprenda la importancia de realizar investigación –mal llamada ‘básica’– en Argentina, creo que lo más interesante fue la interacción diaria con investigadores”, sostiene Golombek. Y argumenta que ese intercambio contribuyó a desarmar el estereotipo del científico repetido en el cine y las series: varón, con guardapolvo, anteojos, el pelo desordenado, olvidadizo y solemne. “En este caso, en cambio, vimos en tiempo real a investigadores e investigadoras que trabajan muchísimo, que se apasionan con lo que hacen, que se ríen, se divierten y disfrutan compartir su conocimiento”, señala.

Ese acercamiento de investigadores reales al público masivo –y, en particular, a los chicos y jóvenes que están pensando su vocación– también es un punto que destaca Pablo Salomón, codirector del proyecto Fenomenautas –una iniciativa conjunta de la Fundación Bunge y Born y de la asociación civil Expedición Ciencia–. “La transmisión desafió a los científicos a comunicar sus descubrimientos en vivo. Así, rompió con la imagen tradicional del científico aislado, abstraído del mundo. Vimos a investigadores e investigadoras con experiencia en redes sociales, enfrentando el desafío circunstancial de transmitir lo que hacen a decenas de miles de personas”, afirma Salomón.

Cristián Rizzi Iribarren, profesor en la especialización en Educación en Ciencias Naturales de la Universidad de San Andrés, propone pensar la expedición del Conicet como un “tópico generativo”, según el concepto acuñado por el pedagogo estadounidense David Perkins. Rizzi explica que se trata de “algo que abre nuevas preguntas, que no tiene respuestas correctas, que invita a la exploración, que conecta con otras disciplinas y que requiere la ayuda de expertos, entre otras características”.

Por un lado, esta experiencia muestra que “la ciencia no es solo lo que ocurre dentro de un laboratorio con personas con delantal blanco y tubos de ensayo, sino también es diseñar, desarrollar y maniobrar un vehículo de operación remota (ROV) a miles de metros de profundidad, con equipamiento de alta tecnología, con las dificultades que eso implica, para observar la vida de especies que ni siquiera imaginamos”, sostiene Rizzi. Además, enfatiza el magnetismo de la transmisión para despertar potenciales vocaciones científicas: “Aunque parezca algo banal, pensarse como científicos a bordo de un barco de expedición científica puede resultar seductor para muchos jóvenes”.

Educar mentes curiosas

Melina Furman destacaba siempre la importancia de la curiosidad como motor del aprendizaje. En esa línea, Pablo Salomón, biólogo y docente, resalta el enorme atractivo de la expedición submarina: “Sumergirse a 3000 metros de profundidad para explorar un mundo desconocido está directamente ligado con esa curiosidad, con la necesidad de responder preguntas que podrían inquietar a cualquier persona, a cualquier ciudadano de a pie. En este caso no se trata solo de que alguien te lo cuente, sino de poder verlo en tiempo real, en primera persona”, señala Salomón.

“Sabemos que el entusiasmo es indispensable para que los estudiantes quieran aprender. Algo que no emociona, no convoca o no genera interés, probablemente no será objeto de un aprendizaje duradero. En cambio, aquello que nos moviliza es lo que verdaderamente aprendemos”, explica Paula González Giqueaux, bióloga, especialista en educación en ciencias y parte del equipo educativo de Expedición Ciencia.

Sin embargo, el deslumbramiento por las imágenes del fondo del mar no es suficiente para producir conocimiento riguroso: lo más importante es lo que se construye con los docentes a partir de ese asombro inicial.

“Si no hay un acompañamiento reflexivo, si no se proponen secuencias que habiliten el pensamiento, la formulación de preguntas y la elaboración de ideas propias, esa fascinación inicial no se transformará en conocimiento”, advierte González Giqueaux. Y subraya: “La interacción con científicos es valiosísima, pero requiere un trabajo educativo. No alcanza con sentarse a mirar el streaming: hay que aprovechar esa oportunidad que despierta la curiosidad de los estudiantes para acercar herramientas de aprendizaje”.

Junto con la curiosidad y el entusiasmo, en la transmisión del Conicet apareció otro ingrediente esencial del trabajo científico: la incertidumbre. “Quienes estamos mirando el streaming acompañamos a los científicos en su viaje exploratorio. Ellos son los que más saben sobre el tema, pero tampoco tienen certeza de con qué se van a encontrar en ese lugar”, dice Pedro Bekinschtein, doctor en Neurobiología, investigador de Conicet y miembro de Expedición Ciencia.

“Eso genera una sensación muy interesante, de estar descubriendo junto con el experto. Con un docente podría pasar algo similar: ¿cómo lograr que el trabajo en el aula también se convierta en acompañar el descubrimiento? Que el docente no llegue con todas las respuestas, sino que también se permita explorar junto a sus estudiantes”, propone Bekinschtein.

“Eso es lo que va ocurriendo en el streaming, especialmente en el intercambio de preguntas y respuestas con los científicos, cuando explican, por ejemplo, el uso de patrones en la taxonomía o la importancia de lo que están encontrando –los corales, los crustáceos y demás–. Ahí se produce una combinación muy potente entre la espontaneidad del momento y lo maravilloso que se está observando, sumada a esa idea de descubrir junto a otros”, continúa Bekinschtein.

Para el especialista, todos esos aspectos pueden ser llevados al aula como punto de partida o disparadores de actividades. Bekinschtein define: “Me parece que esa puede ser una linda forma de pensar el proceso de aprendizaje: como una exploración conjunta hacia lo desconocido. Y claro, quien tiene más experiencia –en este caso, el docente– puede guiar esa exploración hacia lugares más interesantes, ayudar a entender mejor ese mundo extraño que va apareciendo”.

Del fondo del mar a las aulas

Los docentes y expertos consultados destacan la riqueza del material audiovisual de calidad que está quedando registrado en Youtube, y que podrá ser aprovechado luego por los profesores de Ciencias Naturales en el aula. Resaltan una cuestión que a veces resulta difícil de lograr en el aula: la transmisión permitió acercar los fenómenos naturales para que los espectadores los vieran de primera mano.

En el sitio web de Fenomenautas, por ejemplo, los docentes pueden acceder de manera libre y gratuita –solo tienen que registrarse– a secuencias didácticas de ciencias naturales pensadas para las aulas de primaria y secundaria, que abordan contenidos conceptuales junto con la enseñanza de herramientas de pensamiento científico. Entre cientos de materiales, hay secuencias referidas al ecosistema del Mar Argentino y a las partes de los animales del mar y la costa. Pablo Salomón subraya “la necesidad de conectar los fenómenos naturales con las ideas que la ciencia ha construido a lo largo de siglos para explicarlos”.

“Muchas veces, en el trabajo escolar, presentamos esas ideas científicas desvinculadas de los fenómenos que les dan origen”, explica Salomón. Y, si bien las ideas son fundamentales, también es cierto que pueden volverse demasiado abstractas cuando quedan muy lejos de los fenómenos observables que las suscitaron: “Si esos contenidos conceptuales se enseñan sin el anclaje en los fenómenos que los originan, corremos el riesgo de que pierdan sentido. Se vuelven difíciles de aprehender, excesivamente teóricos, y se alejan de la experiencia concreta del mundo”.

En ese sentido, las imágenes de la expedición “Talud Continental IV” ofrecen un acercamiento privilegiado a fenómenos observados a casi 4.000 metros de profundidad. “Si el fenómeno es el punto de partida del recorrido de la enseñanza, entonces contar con la posibilidad de acceder al fenómeno en vivo y en directo –sumergirse en las profundidades del océano para hacer descubrimientos reales, generar preguntas investigables, formular hipótesis, elaborar teorías– es, en sí mismo, algo sumamente valioso”, sostiene Salomón.

Videos, imágenes, ilustraciones, gráficos, esquemas son formas alternativas que permiten “hacer presente” en el aula esa realidad concreta y observable. González Giqueaux también resalta el valor de la conexión directa con el fenómeno, transmitido en tiempo real desde el fondo del mar: “No es algo filtrado, editado o recortado como un reel de Instagram. No es solo la imagen impactante del calamar nadando o la foto del organismo exótico. Es el fenómeno en vivo, sin edición ni ‘digestión’ previa”.

“Al estar en directo con los científicos y las científicas, compartimos la incertidumbre, la espera, la inmersión, el momento mismo del hallazgo. Accedemos a una experiencia muy difícil de vivir de otro modo: estar cerca del fenómeno –en este caso, el fondo del mar– en su estado más puro”, afirma González Giqueaux. Y resalta las oportunidades que esto habilita: “Desde la más evidente –revalorizar la belleza de los fenómenos naturales– hasta otras más complejas, vinculadas con la enseñanza, la apropiación del conocimiento y la construcción de una mirada científica del mundo”.

Lecciones de la experiencia

Salomón aporta sugerencias para aprovechar el material audiovisual de la expedición en el aula. “Por ejemplo, se puede proponer una observación sistemática de los organismos de las profundidades, tal como lo hicieron los propios científicos. Ya hemos visto cómo docentes, instituciones y organizaciones han compartido recursos y propuestas didácticas en redes sociales para trabajar con ese contenido, desde actividades de clasificación hasta relevamientos de especies observadas”, señala. E insiste: la clave es pensar una clase en la que “los estudiantes se involucren activamente en una experiencia de investigación, poniendo en juego su curiosidad, su capacidad de observar, de hacerse preguntas y de construir explicaciones”.

González Giqueaux también brinda sus recomendaciones: “En primaria se pueden desarrollar actividades de clasificación de especies, trabajar con distintos criterios, hacer observaciones y registros. Y en la secundaria ya es posible abordar contenidos más complejos, realizar experimentos y trabajar sobre la vida marina y sus múltiples dimensiones. Todo esto no solo permite aprender contenidos científicos, sino también desarrollar capacidades clave para el pensamiento crítico”.

Por su parte, Cristián Rizzi pone en valor “la posibilidad de detener la mirada, más allá del fenómeno mediático, y pensar junto con nuestros estudiantes: ¿cómo se logra esto?, ¿qué desafíos implica a nivel tecnológico hacer un streaming a 3.700 metros de profundidad?, ¿qué rol podría tener la inteligencia artificial en estos contextos?”.

También recomienda otros recursos como el sitio Explore.org, que tiene live cams (“cámaras en vivo”) instaladas en distintos lugares que “permiten observar fauna de todo tipo en tiempo real en sus hábitats naturales”, y menciona el ejemplo del proyecto Birds Cam Lab de la Universidad de Cornell, que invita a los ciudadanos a participar en la observación de miles de horas de video para identificar especies de aves: “¿Por qué no pensar en un proyecto similar donde docentes y estudiantes analicemos los videos generados durante la expedición para observar, medir e interpretar lo que sucede?”.

Los tiempos de esta transmisión fueron a contramano de los hábitos de los estudiantes, subrayan los especialistas. Pedro Bekinschtein destaca ese aspecto “contracultural” de la repercusión que tuvo el streaming: “Hay algo profundamente espontáneo y auténtico, y eso parece tener un valor muy fuerte en un mundo en el que todo está tan editado, según nos tienen acostumbrados las redes sociales y los reels. Esa espontaneidad está ligada a algo asombroso, incluso extraordinario. Pero lo interesante es que ese asombro convive con una cierta lentitud, que responde a la lógica real del proceso de exploración y de investigación”.

Por otro lado, el interés masivo que generó la expedición científica contrasta con la situación crítica que atraviesa el sector a nivel nacional. La transmisión coincidió esta semana con un paro de 48 horas en el Conicet y un acampe frente al Polo Científico Tecnológico, mientras que, según los datos más recientes del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los recortes presupuestarios en el Estado nacional implicaron para el país una pérdida de 4.040 puestos de investigadores científicos desde diciembre de 2023.

En ese sentido, Golombek celebra el fervor por el streaming del Conicet: “Me parece que, en estos tiempos en los que la ciencia es denostada, agredida o considerada poco menos que inútil desde algunos sectores de la sociedad, esta fascinación popular representa un verdadero hito en la comunicación de la ciencia en Argentina”. Y concluye: “Me parece que ese es el camino: compartir lo que hacemos, para que se comprenda que sin ciencia no hay país, desarrollo ni futuro”.

NUEVAS FECHAS PARA OCTUBRE

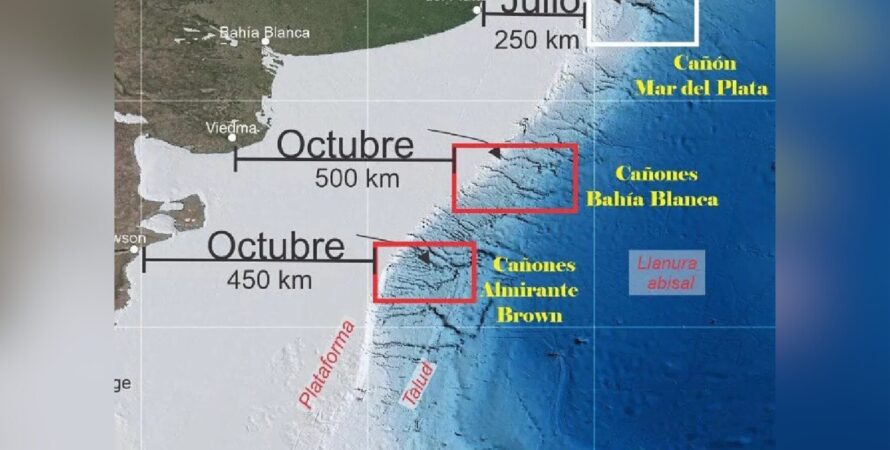

Ahora, cuando la expedición marplatense entra en su etapa final, el Conicet ya tiene listo el próximo capítulo. El organismo anunció que en octubre comenzarán nuevas transmisiones en vivo desde el buque oceanográfico Falkor, esta vez para explorar los cañones submarinos ubicados frente a las costas de Viedma, en Río Negro, y Rawson, en Chubut. Como ocurrió en Mar del Plata, habrá streaming en tiempo real, con imágenes subacuáticas de alta definición y participación de científicos argentinos.

Cuando el Falkor se interne en el sistema de cañones Bahía Blanca, a 500 kilómetros de Viedma, y luego en el sistema Almirante Brown, a 450 km mar adentro frente a Rawson, la apuesta será replicar ese formato. Los investigadores esperan encontrar formaciones geológicas inexploradas, especies aún desconocidas y nuevas pistas sobre la biodiversidad del Atlántico Sur.

Pero la aventura no se detiene ahí. Antes de regresar a la Argentina, el Falkor realizará una expedición internacional en el talud de Uruguay, una región oceánica entre el sur de Brasil y la frontera argentina. Esta campaña comenzará a fines de agosto y también será transmitida en vivo. Allí participarán tres científicos del Conicet, junto a investigadores del país vecino. El objetivo: explorar 50 puntos del lecho marino que nunca fueron observados antes.